Bei der nachschaffenden Übernahme unter Verwendung einer dem Stand der Technik entsprechenden angemessenen technischen Lösung ist eine verbleibende Herkunftstäuschung hinzunehmen, wenn der Nachahmer die ihm zumutbaren Maßnahmen getroffen hat, um einer Herkunftstäuschung entgegenzuwirken.

Es ging um eine transportable Federschirmleuchte zur Ausleuchtung von Baustellen und Unfallstellen. Der kugelförmige Leuchtballon, dessen Original unter der Bezeichnung „POWERMOON“ vermarktet wird, steht auf einem Stativ und kann ähnlich wie ein Regenschirm entfaltet werden. Bei dem Konkurrenzprodukt waren die Größenverhältnisse zwischen der oberen und unteren Hälfte des Leuchtballons birnenförmig verändert.

Es lag also keine identische, sondern lediglich ein nachschaffende Übernahme vor. Dadurch wurde der aufgrund technischer Gegebenheiten beschränkte Gestaltungsspielraum vollständig ausgeschöpft. Ein Ausweichen auf andere angemessene technische Lösungen ist nicht notwendig. Die verbleibende Herkunftstäuschung ist daher hinzunehmen.

BGH, Urteil vom 14.09.2017, I ZR 2/16 – Leuchtballon –

.

Lampen, also Gehäuse zur Aufnahme handelsüblicher Leuchtmittel, müssen besonders gestaltet sein, um Schutz durch ein eingetragenes Design oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu erlangen. Der Gestalter Lothar Rühland war Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Nr. 1402341-0006 für eine sternförmige Lampe, eingetragen am 06.02.2014. Hiergegen klagte die 8 Seasons Design GmbH und beantragte, das Geschmacksmuster mangels Eigenart für nichtig zu erklären.

Die Nichtigkeitsabteilung des Europäischen Amtes für geistiges Eigentum EUIPO (vormals: HABM) gab diesem Antrag am 02.03.2015 statt. Die Beschwerdekammer wies die dagegen eingelegte Beschwerde zurück. Auch die dagegen erhobene Klage wurde vom Europäischen Gericht I. Instanz mit Urteil vom 10.09.2015 zurückgewiesen. Im Stand der Technik (früher: vorbekannten Formenschatz) seien bereits sternförmige Lampen nachgewiesen, gegenüber denen sich die Lampe von Lothar Rühland nur marginal unterscheide. Beide Modelle riefen beim informierten Benutzer (das ist kein Fachmann, sondern ein durchschnittlich informierter, situationsadäquat aufmerksamer Verbraucher mit besonderer Wachsamkeit) denselben Gesamteindruck hervor. Die Unterschiede könnten ein „déjà-vu“ nicht verhindern. Der Stand der Technik sei auf dem Gebiet derartiger Leuchten-Gehäuse noch nicht gesättigt, vielmehr sei die Musterdichte noch so niedrig, dass dem Gestalter größere Anstrengungen abzuverlangen seien, um durch die erzielten Abweichungen die erforderliche Eigenart zu begründen.

EuG, Urteil vom 28.09.2017, T-779/16 Rühland/8 Seasons Design GmbH, InTeR 4/17, S. 227 ff.

Wegen Verletzung eines nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters war Westfalenpatent vor dem Landgericht Düsseldorf erfolgreich.

Die Klägerin ist im Messe- und Ausstellungsbau tätig und hatte für eine Baumesse einen Stand entworfen. Der Beklagte gab das Konzept unerlaubt an einen Konkurrenten weiter, der den Messestand zum Dumping-Preis baute. Das einzigartige „Panorama-Konzept“ wurde quasi 1:1 übernommen.

Die Klägerin erhob daher Klage vor dem Landgericht Düsseldorf. Dort einigte man sich schließlich auf die Zahlung eines Vergleichsbetrages in Höhe von 10.000,00 € für die unerlaubte Nutzung des Entwurfs. Diesen darf die Beklagte zukünftig nicht weiter nutzen.

LG Düsseldorf, 14c O 175/13

Der Bundesgerichtshof hat dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorgelegt, ob das Setzen von Cookies einer ausdrücklichen Einwilligung bedarf.

Hierzu gibt es bisher in Deutschland keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung. Allerdings gibt es eine europäische Cookie-Richtlinie.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) verklagte einen Gewinnspielbetreiber, der ein voreingestelltes Häkchen zur Erteilung der Einwilligung benutzte.

Das Oberlandesgericht Frankfurt sah hierin keinen Gesetzesverstoß. Der Bundesgerichtshof scheint dies aber anders zu sehen, fragt aber noch einmal ausdrücklich beim Europäischen Gerichtshof nach, ob tatsächlich ein Cookie-Opt-In expizit erforderlich ist.

BGH, Beschluss vom 05.10.2017, I ZR 7/16

Ein Logo in einer E-Mail-Signatur ist keine unzulässige Werbung.

Es stellt weder einen Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar, noch liegt ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des E-Mail-Empfängers vor.

Nur wenn die Verwendung des Logos als Absatzförderung anzusehen ist, kommt ein wettbewerbswidriges Verhalten in Betracht.

AG Frankfurt a.M., Urteil vom 02.10.2017 – 29 C 1860/17 (81)

Am 25.05.2018 treten neue Datenschutzregeln in Kraft. Viele Unternehmen müssen erstmals einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Personenbezogene Daten dürfen nur in engen Grenzen verarbeitet werden. Es gilt das Gebot der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1c DSGVO), der strengen Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1b DSGVO), der strengen Integrität, der Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1f DSGVO) und der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 1a DSGVO).

Hinzu kommt, dass Verantwortliche Rechenschaft über die Einhaltung der Vorschriften ablegen müssen (Art. 5 Abs.2 DSGVO). Ein Unternehmen muss daher stets nachweisen können, dass die Daten richtig sind und nach bestem Wissen und Gewissen verarbeitet werden.

Für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sind entweder eine Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO) oder der Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person (Art. 6 Abs. 1d) oder dergleichen erforderlich. Der Datenverarbeiter muss die Einwilligung stets nachweisen können (Art. 7 Abs. 1 DSGVO). Die Einwilligung muss jederzeit ebenso einfach widerrufen werden können (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), wie sie auch erteilt wurde.

Besondere Bedingungen gelten für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste in der Informationsgesellschaft (Art. 8 DSGVO) und für Daten im Zusammenhang mit der ethnischen Herkunft, der politischen Meinung, sexuellen Vorlieben oder dergleichen (Art. 9 Abs. 2 und 3 DSGVO).

Besonders sensible Daten wie biometrische, gesundheitliche oder genetische Daten werden besonders geschützt (Art. 9 Abs. 4 DSGVO).

Betroffene haben ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), auf Löschung (Art. 17 DSGVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und auch ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO). Es gibt auch gewisse Erleichterungen. Für das Setzen von Cookies ist zukünftig keine ausdrückliche Einwilligung mehr erforderlich. Es genügt die Möglichkeit, zu widersprechen.

Bei Verstößen gegen die strengen Datenschutzbestimmungen können Strafen bis zu 20 Mio. € oder bis zu 4 Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des betroffenen Unternehmens verhängt werden. Eine strenge Website-Compliance ist daher unbedingt zu empfehlen. Westfalenpatent berät auch über die ergänzende E-Privacy-Verordnung, die mit Verzögerung im Jahr 2019 in Kraft treten soll. Sie regelt den Verbraucherschutz von Personen bei der Datenverarbeitung im Kontext von elektronischen Kommunikationsdiensten. So soll das bisher noch alltägliche Online-Tracking zukünftig verboten werden. Das Ausspielen personenbezogener Werbung könnte damit unmöglich gemacht werden. Schon heute kann aber Jedermann eine Do-Not-Track-Voreinstellung wählen.

Die Europäische Kommission hat 29.11.2017 ein Maßnahmenpaket zum besseren Schutz von geistigen Eigentumsrechten veröffentlicht. Die Ahndung von Verstößen und grenzüberschreitenden Rechtsstreitigkeiten sollen vereinfacht werden. Hierzu gibt es einen Leitfaden zur einheitlichen Auslegung der sogenannten „Enforcement-Richtlinie“ 2004/48/EG.

Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, die juristische Aus- und Fortbildung zu verstärken und alternative Streitbeilegungsmodelle auszubauen. Gleiches gilt für Kooperationsprogramme mit Drittstaaten. Zudem werden Maßnahmen zur Bekämpfung von Schutzrechtsverletzungen, wie Vereinbarungen über Online-Werbung, Zahlungsdienste und Transport- und Speditionsdienstleistungen unterstützt. Darüber hinaus gibt es einen Leitfaden zum Umgang mit standardessentiellen Patenten und Empfehlungen für ein effizientes „SEP-System“.

Quelle: Bundesrechtsanwaltskammer, Nachrichten aus Brüssel,

Ausgabe 21/2017.

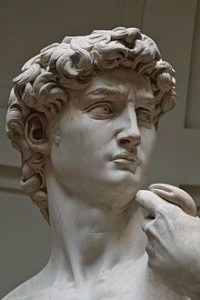

Die berühmte David-Statue von Michelangelo darf nicht ohne Genehmigung der

Galleria dell’Accademia in Florenz einfach zu Werbezwecken missbraucht werden.

Der italienische Staat und die Galleria dell’Accademia hatten gegen ein Reisebüro geklagt, das auf seinen Flyern mit einem Bild der David-Statue geworben hatte. Das Gericht in Florenz entschied auf eine Copyright-Verletzung.

Bildquelle: Wikipedia

Am 20. Juni 2018 referiert Rechtsanwalt Thomas Meinke bei der Rechtsanwaltskammer Hamm und gibt in einem Grund- und Aufbaukurs einen Überblick im Gewerblichen Rechtsschutz zu Patenten, Marken, Designs u.v.m.

Grund- und Aufbaukurs Gewerblicher Rechtsschutz – Überblick zu Patenten, Marken und Design usw.

20. Juni 2018 / 14:30 – 20:00 Uhr

Rechtsanwaltskammer Hamm

Ostenallee 18

https://www.datev.de/cuonpu2/mandant/16/SeminarUebersichtLayout.jspx

Am 14. November 2018 referiert Rechtsanwalt Thomas Meinke bei der Rechtsanwaltskammer Hamm zum Thema „Arbeitnehmererfinder und angestellte Urheber“.

Arbeitnehmererfinder und angestellter Urheber

14. November 2018 / 14:30 – 20:00 Uhr

Rechtsanwaltskammer Hamm

Ostenallee 18

https://www.datev.de/cuonpu2/mandant/16/SeminarUebersichtLayout.jspx

Neben der Anmeldung, Verlängerung und Durchsetzung eingetragener Marken, geht es im Markenrecht auch um das Aushandeln und Durchsetzen von Markenlizenzverträgen, markenrechtlichen Vorrechtsvereinbarungen, Coexistence-Agreements und Zusammenarbeitsverträgen.

Die Verfolgung von Markenverletzungen, Abmahnungen, Anträge auf Erlass von einstweiligen Verfügungen und Klagen auf Unterlassung, Beseitigung und Vernichtung von Plagiaten, Produktimitationen, Grauimporten und die Bekämpfung der Markenpiraterie sowie die Löschung bösgläubig eingetragener Marken sind weitere Schwerpunkte. Ebenso häufig geht es um die Lizensierung oder ganze oder teilweise Übertragung von nationalen (deutschen), internationalen oder europäischen Marken (Unionsmarken).

Das Markenrecht bietet vielfältige Markenformen, von der reinen Wortmarke über die Bildmarke und die kombinierte Wort-/Bildmarke hin zu Warenformmarken, dreidimensionalen Marken, 3D-Marken, Verpackungsmarken, Bildmarken, abstrakten Farbmarken, Hörmarken, Klangmarken, Bewegungsmarken, Multimediamarken, Positionsmarken und Geruchsmarken (olfaktorische Marken).

Formmarken, also dreidimensionale Marken oder auch 3D-Marken, spielen auch im Bereich des 3D-Drucks sowohl bei der Herstellung von Prototypen, wie auch im Rahmen der Additiven Fertigung, eine zunehmende Rolle. Dabei geht es sowohl um die Herstellung von Konsumgütern, wie auch von Ersatzteilen und Zubehör. Hier weichen die Vorschriften des nationalen Markenrechts, also des deutschen Markengesetzes, teilweise von denen des europäischen Markenrechts, also der Unionsmarkenverordnung (früher: Gemeinschaftsmarkenverordnung) in wichtigen Details voneinander ab. Eine genaue Beratung ist daher das „A und O“ in der Markenpraxis.