Amazon erhält ein neues Patent für die Erkennung körperlicher und seelischer Zustände eines Benutzers seines Sprachassistenten. Alexa hört anhand der Stimme heraus, ob der Benutzer krank, verstimmt oder depressiv ist, und bietet entsprechende Medikamente an. Wer bei einem Husten oder Räuspern keine Hühnersuppe löffeln möchte, bekommt Angebote für Hustenpastillen oder Grippemittel von den Amazon-Servern angeboten. Alexa nimmt die Bestellung auch gleich entgegen und bietet eine „1 hour delivery“ an, nicht ohne gleichzeitig noch „Gute Besserung!“ zu wünschen.

Der patentierte Algorithmus kann Freude, Angst, Verärgerung, Traurigkeit, Langeweile, Stress, Empörung und Sorge erkennen und nutzt für die abgespielten Werbespots auch noch andere Informationen des Benutzers, wie seinen Browserverlauf, Mausklicks, sein Einkaufsverhalten, eingegebene Schlagwörter und besuchte Webseiten. Big brother is watching you!

Hat ein Dritter zum Zeitpunkt der Patentanmeldung die Erfindung bereits im Inland in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen, so kann der Patentinhaber gem. § 12 Abs. 1 S. 1 und 2 PatG gegen diesen keine Unterlassungsansprüche geltend machen.

Vielmehr darf der Dritte die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebes in eigenen oder fremden Werkstätten weiter nutzen.

Auch wer sämtliche Bestandteile für eine Vorrichtung bisher nur an einen weiteren Betrieb geliefert hat, der sie dann zusammensetzte, darf anschließend dazu übergehen, die Vorrichtung selbst herzustellen, wenn das Zusammenfügen zu einer geschützten Vorrichtung schon bisher sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen war. Der Vorbenutzer darf jedoch nur solche Handlungen vornehmen, die bisher ein anderer als seine verlängerte Werkbank ausgeführt hat. Jedoch darf der Eingriff in den Schutzbereich des Patentes nicht vertieft werden. Im konkreten Fall war das Zusammenfügen von gelieferten Bauteilen mit zugehörigen, passend zugeschnittenen Gewebestreifen zu einer patentgemäßen Schutzverkleidung sicher vorhersehbar und einfach zu bewerkstelligen. Die Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechtes nach §§ 12 PatG i. V. m. § 10 PatG lagen daher vor.

OLG Düsseldorf Urteil vom 14.03.2018, I-15U49/16 – Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen

Auch 2018 betreute Westfalenpatent wieder mehrere Nutzfahrzeug-Hersteller auf der Internationalen Automobil Ausstellung in Hannover (IAA Nutzfahrzeuge 2018). Ob bei den Schwerlastspezialisten, die teilweise draußen im Regen standen, oder bei den Herstellern leichterer Nutzfahrzeuge und Komponenten – es gab wieder zahlreiche Innovationen und interessante Fortentwicklungen zu sehen. Zahlreiche interessante Gespräche mit Entwicklern und Firmeninhabern füllten einen kompletten Messetag und versprechen viel Arbeit in den Wochen danach. Natürlich durfte auch „Schwarz-Gelb“ nicht fehlen.

Auch Nachbauten durften natürlich nicht fehlen. So stand direkt auf der IAA bereits ein verblüffend ähnliches Plagiat eines chinesischen Herstellers des gerade erst neu vorgestellten MAN-Busses der modernisierten „Lion’s Line“.

Die internationale Tabakwarenfachmesse „inter tabac“ in den Dortmunder Westfalenhallen lockte zu ihrem 40. Jubiläum im Jahr 2018 mehr als 550 Aussteller aus aller Welt an. Rechtsanwalt Thomas Meinke war wieder als Messe-Anwalt für die Respektierung des geistigen Eigentums und die Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte zuständig. In den vergangenen Jahren musste er regelmäßig wegen der Verletzung von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs einschreiten. Plagiate gab es E-Zigaretten, ebenso wie bei Feuerzeugen, Tabak-Köpfen oder Wasserpfeifen und Shishas. Aber auch Pfeifen und Zigarillos werden weltweit gefälscht und in Dortmund angeboten. Gleichzeitig fand auch noch die „inter Supply“ als internationale Fachmesse für die Produktion von Tabakwaren statt.

Eine Patentverletzung kann nicht nur vorliegen, wenn die Patentansprüche wortlautgemäß oder wortsinngemäß verwirklicht sind. Vielmehr kann auch eine äquivalente Patentverletzung vorliegen, wenn gleichwirkende Mittel eingesetzt werden, die für den Fachmann nahelagen und gleichwertig sind. Der Bundesgerichtshof hat hierzu in den Entscheidungen „Okklusionsvorrichtung“ und

„Diglycidverbindung“ wichtige Grundzüge erarbeitet.

Allerdings scheinen sich die Kriterien in den neueren Entscheidungen „V-förmige Führungsanordnung“, „Pemetrexed“ und „Wärmetauscher“ wieder verschoben zu haben. So ist bereits zweifelhaft, ob bereits im Anmeldetext angesprochene Austauschmittel, die keinen Niederschlag in den Patentansprüchen gefunden haben, eine äquivalente Patentverletzung ausschließen, oder nur konkret genannte Alternativen.

Ein weiteres Problem besteht darin, ob es nur auf die aktuelle Patentschrift, beispielsweise auch auf Streichungen nach einem Einspruchsverfahren, oder auf die zunächst erteilte Fassung des Patentes oder sogar nur auf die ursprüngliche Patentanmeldung ankommt.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum einheitlichen Patentgericht ist erreicht:

Großbritannien hat am 27.04.2018 den Vertrag für den Unified Patent Court (UPC) ratifiziert. Damit hat das Vereinigte Königreich seinen Anteil für einheitliche Streitverfahren bei Patentstreitigkeiten erfüllt, obwohl es künftig nicht mehr zur Europäischen Gemeinschaft gehören will. Allerdings soll der Europäische Gerichtshof in Teilbereichen künftig mitentscheiden. Die Ratifizierung des Vertrages durch Deutschland steht weiterhin aus, weil eine Verfassungsbeschwerde sie blockiert.

Quelle: FAZ vom 28.04.2018, Nr. 99, Seite 23.

Entgegen anderslautender Befürchtungen wird der Brexit nicht zu einer Gefährdung geistiger Eigentumsrechte im Vereinigten Königreich führen. Nach dem Regierungsvorschlag der Europäischen Kommission und der britischen Regierung sollen bereits eingetragene oder erteilte Schutzrechte, insbesondere Patente, aber auch Marken und Designs sowie nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ebenso wie Datenbankrechte, Prioritätsrechte in Bezug auf anhängige Patentanmeldungen, wie auch Sortenschutzrechte und ergänzende Schutzzertifikate in Kraft bleiben. Die weitere Entwicklung bleibt aber abzuwarten und sorgfältig zu beobachten.

Quelle: ECTA Mitteilung vom 26.03.2018

Am 26.04.2018 finden bundesweit wieder zahlreiche Veranstaltungen des Deutschen Patent- und Markenamts zum „Gewerblichen Rechtsschutz“ statt.

An allen Patentinformationszentren gibt es unterschiedliche Vorträge zu Patenten, Marken und Designs. Das Informationszentrum Technik und Patente (ITP) an der TU-Dortmund bietet von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter dem Titel „Der Weg zum eigenen Patent“ Informationen zu Patentrecherchen, insbesondere zur Werkstoffsuche mit DNA-kodierten Substanzbibliotheken.

Die Biotechnologie gilt als große Herausforderung für das Patentwesen, da sich nicht nur technische, rechtliche und wirtschaftliche Fragen bei der Patentierung von biotechnologischen Erfindungen stellen, sondern auch ethische und moralische Fragen eine bedeutende Rolle spielen.

Der Forschungszweig der Biotechnologie betrifft im Wesentlichen die Nutzung von biologischem Material zu technischen Zwecken. Als biologisches Material gilt dabei „Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann“, § 2a Abs. 3 Nr. 1 PatG, wie zum Beispiel Enzyme oder Zellen.

Es lassen sich verschiedene Anwendungsbereiche der Biotechnologie unterscheiden (Landwirtschaft, Medizin, Industrie, Abfallwirtschaft, …)

Die größten (ethischen) Herausforderungen entstehen dabei in den medizinischen Einsatzgebieten, insbesondere in der Forschung mit menschlichen Genen.

Menschliche Gene lassen sich grundsätzlich nicht ohne weiteres patentieren. Möchte man ein menschliches Gen patentieren, so muss man seine gewerbliche Anwendbarkeit, wie zum Beispiel zur Arzneimittelherstellung, aufzeigen.

Derzeit gibt es weltweit ungefähr 200 Medikamente, die aus menschlichen Gensequenzen entwickelt wurden, darunter vor allem Medikamente gegen Krebs und Autoimmunkrankheiten.

Um aus einem menschlichen Gen ein Medikament zu entwickeln, muss ein sehr großer und kostspieliger Forschungsaufwand betrieben werden. Daher scheint auch der mögliche Patentschutz als durchaus gerechtfertigt.

Ausgeschlossen vom Patentschutz bleiben jedoch Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfahren zur Veränderung der Genetik eines menschlichen Lebewesens und die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen und kommerziellen Zwecken.

Neben den Herausforderungen, die der medizinische Bereich der Biotechnologie mit sich bringt, birgt auch die Frage der Patentierbarkeit von Pflanzen weitere nicht zu unterschätzende Herausforderungen. Zu diesem Thema können Sie gerne unseren Artikel „Biotechnologie: Patentierbarkeit von Pflanzen“ vom 20.02.2018 lesen.

Quelle: https://www.dpma.de/patente/patentschutz/schutzvoraussetzungen/biopatente/index.html

Der Inhalt der Patentansprüche bestimmt (und begrenzt) den Schutzumfang eines Patentes.

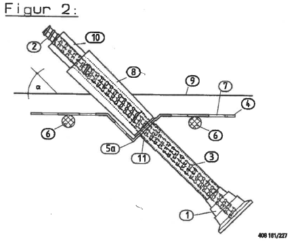

Nach dem deutschen Patent DE 42 34 892 C2 war eine Anordnung zum lage- und richtungsstabilen Einbau von Verankerungsteilen in Beton geschützt. Sie dient der Fixierung von Stützböcken zum Abstützen von einhäuptigen Wandschalungen beim Einbau und Verdichten von Beton. Hierzu wurden die einzubetonierenden Anker bislang mit Draht an der Bewehrung des horizontalen Bauteils befestigt. Erfindungsgemäß ist ein richtungsgebendes Element aus einem Flachmaterial vorgesehen, das auf die Bewehrung der Bodenplatte aufgelegt wird und das entweder einen abgewinkelten Schnitt aufweist, an dem der Anker angesetzt ist, oder dass entsprechend dem vorgegebenen Winkel ein Führungsrohr für den Ankerstab oder den Anker angesetzt ist, sodass der Ankerstab mit der Betonoberfläche den vorgegebenen Winkel einschließt.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachstehend zeichnerisch wiedergegeben:

Ein erfindungsgemäßes Bauteil wird in der Praxis, wie aus der vorstehenden Abbildung ersichtlich, vertrieben.

Davon unterscheidet sich auf den ersten Blick die angegriffene Ausführungsform der Beklagten, wie aus der weiteren Abbildung ersichtlich:

Die Beklagte verteidigte sich im Wesentlichen damit, die angegriffene Ausführungsform bestehe weder aus einem Flachmaterial, noch weise sie ein angesetztes Führungsrohr auf. Vielmehr sei der Anker selbst in einem Winkel von 45° an einem rechteckigen Baustahlboden angeschweißt, der auf der Bewehrung aufliege, dort aber nicht befestigt werde, sondern nur betonüberdeckt sei. Außerdem handele es sich hier nicht um einen einfachen, sondern um einen Doppelanker, der besondere Vorteile gegenüber der patentierten Lösung biete.

Das Landgericht ließ diese Einwände nicht gelten und nahm statt einer unmittelbaren, eine mittelbare Patentverletzung an. Zwar läge keine Anordnung eines Doppelankers in einem Betonbauteil mit Ankerstab vor, sodass eine unmittelbare Patentverletzung nicht festgestellt werden könne, da die Beklagte die angegriffene Ausführungsform ledig herstelle und vertreibe, aber nicht einbaue.

Jedoch sei eine mittelbare Patentverletzung gegeben. Bei dem Doppelanker handele es sich um ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der geschützten Erfindung beziehe, denn er sei dazu vorgesehen, in einem bewehrten Betonbauteil angeordnet zu werden, um den Einbau von Verankerungsteilen unter einem vorgegebenen Winkel in eine nicht geschalte Betonoberfläche zu ermöglichen. Das zeige die Beklagte auch auf ihrer Internetseite. Entgegen der Auffassung der Beklagten weise ihr Modell auch ein richtungsgebendes Element aus einem Flachmaterial auf, das auf der Bewehrung aufliege, dort befestigt und mit Beton überdeckt werden könne.

LG Düsseldorf, Urteil vom 12.06.2007, 4a O 152/06.